お知らせ

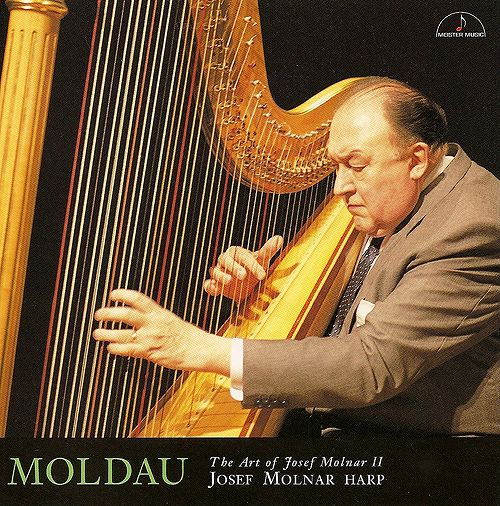

News名盤リワインド④ モルダウ~ヨセフ・モルナールの芸術~

小泉八雲が「怪談」によって日本の文化を世界に問うたとき、何も日本の特異性を訴求したのではないと思う。異形の世界を、ごくありふれた生活の中に取り込み、もののけを単に畏れるのではなく、日常におこる事象の戒めとして同化させ、もののけとも共棲してゆく、いわば日本人の様式美と懐の深さを裏テーマに据えたことで、ラフカディオ・ハーンである自分と小泉八雲となった自分が表裏一体になり、全てを受容する日本の包容力のようなものを会得したことを喧伝したかったのではないか。等しく、ヨセフ・モルナールは、期せずして第二の故郷となった日本に、最初はハープの技術を伝える立場として降臨した。だが天意を得て長く滞在する年月を経て自ら「日本人」になってゆく過程で、そのままヨーロッパの在住者であったなら、到底及びもつかなかった別の成果を手にした自分がいることを悟った。琴に慣れた日本人に、竪琴=ハープの美を伝えるのは、アラスカにクーラーを売りに行くくらい難儀であっただろうが、良い音楽はどこへ行っても普遍であること、体感している日本の美意識が世界レベルであることを、ハープをもって証明するには、彼が身をもって日本人とその文化を耽美する必要があることに気付いた。

本作には、表看板としてトゥルネチェック編の「モルダウ」「シューベルト・ファンタジー」といった日本の琴線に触れるような作品や、発売当時は一般の日本人にはその名がまだ浸透しているとは言い難かったアッセルマン、グリンカ、サルツェードらの佳曲などを通じて、ハープの絶対的な美を強調した構成になってはいるが、真価は最後の2曲にある。自らの手になる「エレジー」「さくら変奏曲」だ。ここでモルナールは、日本に同化した。彼にしか出せないハープの美を打ち立てた。「竪琴を使おうが、代表的な日本古謡を自分流に編曲しようが、自分の思う日本の美とはこういうものだ」と、ごく自然体で自作曲を弾いてみせた。これぞ、他の誰もまねのできない、当時の彼にしかできない境地があったのだ。ハープの伝道師モルナールではなく、本作は音楽家として日本で再活性化したモルナールのマイルストーンであり、いわば八雲に「怪談」あれば、モルナールには本作「モルダウ」があるのである。

お買い求めはこちらから↓

https://shop.ginzajujiya.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000706&search=%A5%E2%A5%EB%A5%C0%A5%A6&sort=