お知らせ

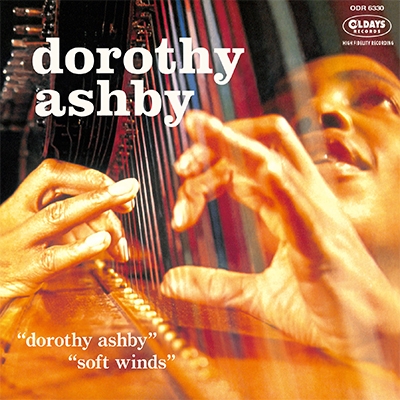

News名盤リワインド③ 「ソフト・ウインズ/ドロシー・アシュビー」

「ジャズ・ハープって難しそうで。おしゃれな感じはするけど」という言葉を聞いたことが何度もあります。確かに演奏する際は、ジャズの生命線のひとつである即興のパートは、一筋縄ではいきません。ですが、聴く立場であれば、そこまでの懸念はいりません。“おしゃれ”な部分を丸ごと味わえば良いのですから。

以前にご紹介したこともあったかと思いますが、ドロシー・アシュビーをお勧めします。彼女の功績は、ただでさえ難儀といわれるジャズというカテゴリーの中で、ハープを初めてソロ楽器として採用したこと。元はジャズ・ピアニストとしてスタートしましたが、後にハープに転向します。お勧めする一番の理由は、彼女のハープは、もともとジャズというブルースとスイングを基調にした訛りの強い音楽を、洗練されたフレーズで、よく鳴るハープで、変奏も多いジャズの調べを、初心者にも分かりやすく演奏したからです。しかも生涯ジャズのスタンダード曲を多く吹き込んだので、親しみやすいのです。

不思議なことですが、このアルバムにはデューク・エリントンの「サテンドール」、カウント・ベイシーの「リル・ダーリン」、ジャンゴ・ラインハルトに捧げた「ジャンゴ」といった、どちらかといえば夜のとばりに静かに聴きたい小粋でブルージーな曲を多く採用しているのですが、ドロシーのハープは華が開いたような、健全でクリーンな音色がするのです。きっとハープの音色を最も活かせる選曲、共演者、共演楽器を選び抜いてきたに違いないのです。デビュー当時は、フランク・ウェスというサックス/フルートの名手と組み、早くからハープとフルートの相性を見抜いてアルバム化しましたし、70年代になると日本の琴も引っ張り出して曲に活かしています。可能性を形にしてきたのが、彼女のもうひとつ凄いところです。それとたぶん、「ハープは分かる人だけに分かればいい」「ジャズなんて万人向けではない」、そう唱える人々の間に立って、その両方の特性を掬い上げた人だったように思えるのです。「ハープってこんな素敵なんだよ、ジャズってこれだけゴキゲンなんだよ」と。彼女のアルバムに駄作はないですが、ハープ・トリオという最小編成でハープの魅力を抽出した本作をお勧めします。とても、60年以上前のアルバムとは思えない、瑞々しい音楽があなたを虜にするでしょう。